ホーム > くらし・環境 > 社会基盤整備 > 公園整備・緑化 > 金沢城公園の整備について > 「金沢城玉泉院丸」の整備について > 第41回(平成26年8月27日)

ここから本文です。

第41回(平成26年8月27日)

休憩所の外構は、茶会での利用も想定した庭づくりを行っています。

茶室の庭のことを露地とも呼びますが、休憩所の場所は、江戸時代後期には 「露地役所」という庭などの整備管理に関する建物があった場所です。

露地には必ず、手を清める手水鉢(ちょうずばち)を置きます。

今回の置き方は縁先手水(えんさきちょうず)と呼ばれる様式で、縁側の方から使うことを想定したものです。

実際にひしゃくを使って、水を汲みやすい位置や高さを決めていきます。

手水鉢には様々な形状がありますが、今回使用するのは橋杭(はしぐい)型と呼ばれるものです。

橋の橋脚のような円柱の形状で、橋脚らしさを表現するため、台に置かず直に据えます。

橋の景観を再現する意図で、周囲の石組みの工夫により、流れや護岸の雰囲気を表現することもあります。

縁先手水鉢の周りの石には置き方に決まりがあり、役石と呼ばれる石が4つあります。

石の配置は、場所によって変わることもありますが、上の写真で、手水鉢の奥、縁側の下でかがんでいるように置かれる石が「蟄石(かがみいし)」です。

鉢からこぼれた水の跳ねを防ぐ役割の石で、青石を使うことが多く、今回もこれに習っています。

手水鉢の手前に置かれている石が「水揚石(みずあげいし)」です。

主人が手水鉢に水を入れるときに乗る石です。

手水鉢の左側に置かれている石が「清浄石(せいじょうせき)」です。

手水鉢の脇に置く石で、「覗き石(のぞきいし)」とも言われ、水汲石との調和のために立石のような形の石を使います。

手水鉢の右側に置かれている石が「水汲石(みずくみいし)」です。

貴人が手水を使うときに、臣下の者が杓に水を汲むために乗る石です。

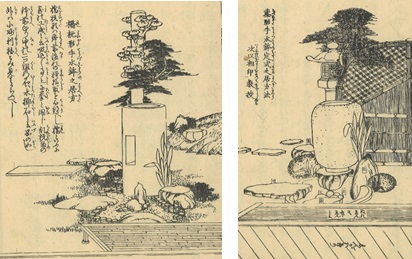

こういった約束事は、江戸時代の作庭書には、既に詳細な記述が見られます。

築山庭造伝後編(1828年)

蟄石の青石以外は全て、戸室石、福浦石、小烏石など石川県内の石を使っています。

手水鉢と役石の配置がほぼ決まりましたので、順次、周辺を仕上げていく予定です。

(大)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す