ここから本文です。

梅毒について

梅毒は、早期に発見し、服薬治療をすれば治る病気ですが、放置すると脳や心臓等に重大な障害をもたらす場合もあります。

梅毒を予防し、あなたと大切なパートナーを守るため、検査の受検や早めの受診を心がけましょう。

いま、梅毒が急拡大していることをご存じですか?(厚生労働省)(PDF:934KB)

梅毒の感染が広がっています(イラスト)(厚生労働省)(PDF:326KB)

梅毒とは

- 梅毒は梅毒トレポネーマという細菌により引き起こされる感染症です。

- 主な感染経路は性行為で、粘膜や皮膚が、梅毒の病変部位と直接接触することで感染します。具体的には、性器と性器、性器と肛門(アナルセックス)、性器と口の接触(オーラルセックス)等です。

- 感染してすぐに症状が現れるわけではなく、3週間ほど経過の後に感染した皮膚・粘膜に硬いしこりができたり、手のひらや足の裏、全身に発疹(ほっしん)が現れたりしますが、その後一旦症状が消えるため、治ったと間違われることがあり、発見が遅れる危険があります。

- 検査や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると、脳や心臓に重大な合併症を起こすことがあります。

- 妊娠している人が梅毒にかかると、流産、死産となったり、子が梅毒にかかった状態で生まれる先天梅毒となることがあります。感染した妊婦への適切な抗菌薬治療によって、母子感染するリスクを下げることができます。

梅毒が疑われる症状や感染の心当たりがあれば、病期にかかわらず早めに医療機関を受診しましょう。

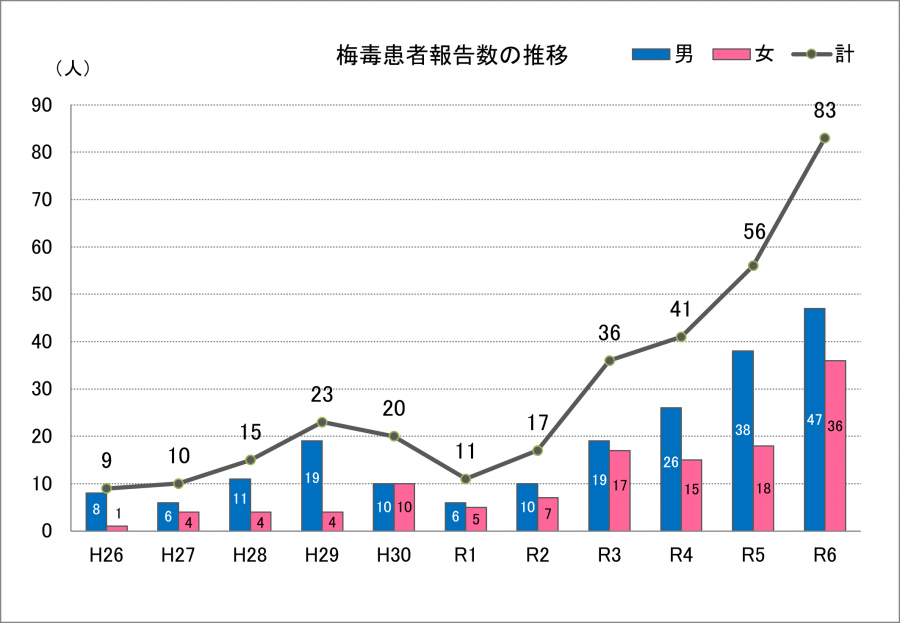

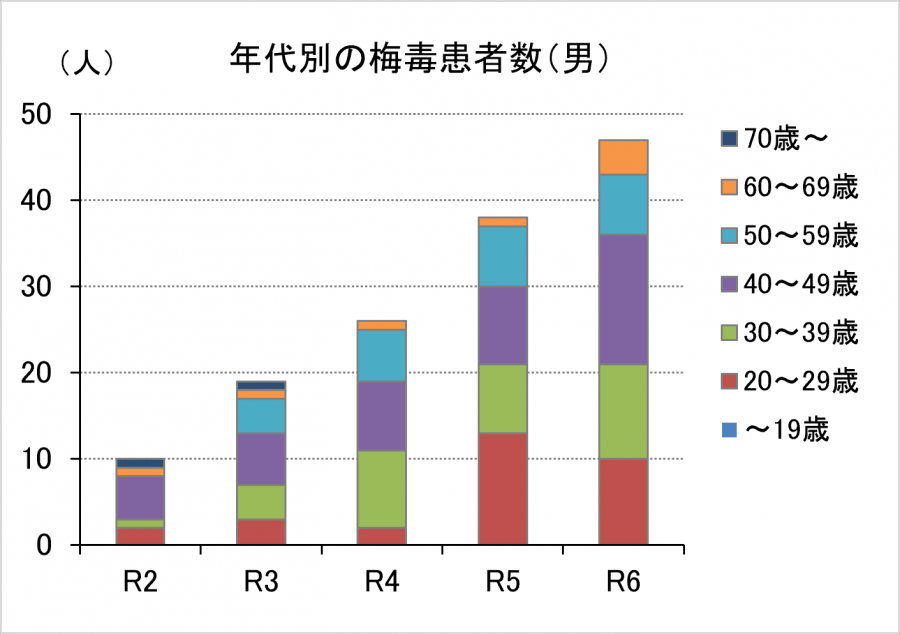

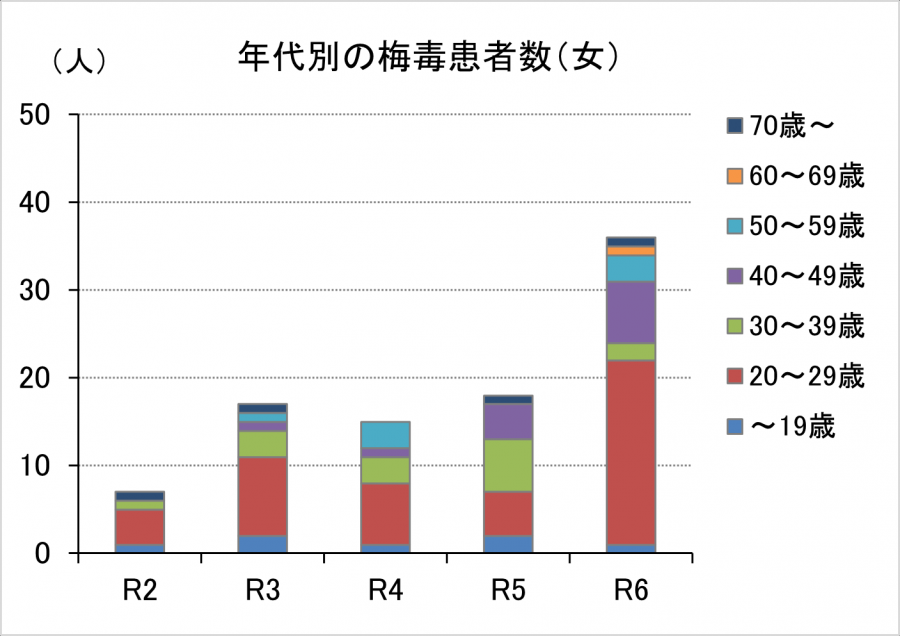

石川県における梅毒患者数

2024年は、過去最多(83件)の報告数となっています。

男性は20代~50代、女性は20代の患者が増えています。

→最新の報告数はこちら(全数把握対象疾患)。(石川県感染症情報センター)

症状について

病期によって、症状の出現する場所や内容が異なります。治療を行わなかった場合の典型的な経過は次のとおりです。

Ⅰ期顕症梅毒: 感染後数週間(最も感染性が高い時期)

梅毒トレポネーマが侵入した部位(主に口の中、肛門、性器等)にしこりや潰瘍(かいよう)ができることがあります。また、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れることもあります。これらの症状は痛みを伴わないことが多いです。治療をしなくても症状は自然に軽快しますが、ひそかに病気が進行する場合があります。

Ⅱ期顕症梅毒: 感染後数か月(最も感染性が高い時期)

感染から3ヶ月程度経過すると、梅毒トレポネーマが血液によって全身に運ばれます。この時期に、小さなバラの花に似ていることから「バラ疹(ばらしん)」とよばれる淡い赤い色の発疹が、手のひら、足の裏、体幹部などに出ることがあります。その他にも肝臓、腎臓など全身の臓器に様々な症状を呈することがあります。

発疹などの症状は、数週間以内に自然に軽快しますが、梅毒が治ったわけではありません。また、一旦消えた症状が再度みられることもあります。アレルギーや他の感染症などとの鑑別が重要であり、適切な診断、治療を受ける必要があります。

晩期顕性梅毒: 感染後数年

感染後数年程度経過すると、ゴム腫と呼ばれるゴムのような腫瘤が皮膚や筋肉、骨などに出現し、周囲の組織を破壊してしまうことがあります。また大動脈瘤(だいどうみゃくりゅう)などが生じる心血管梅毒や、精神症状や認知機能の低下などを伴う進行麻痺、歩行障害などを伴う脊髄癆(せきずいろう)がみられることもあります。

現在では、抗菌薬の普及などから、晩期顕性梅毒は稀であるといわれています。

感染が脳や脊髄に及んだ場合を神経梅毒と呼び、どの病期でも起こりうるとされています。

梅毒が疑われる症状や感染の心当たりがあれば、病期にかかわらず早めに医療機関を受診しましょう。

妊娠中の梅毒感染は特に危険です

妊娠している人が梅毒にかかると、胎盤を通して胎児にも感染し、死産や早産、新生児死亡が起こったり、生まれてくる子どもの神経や骨などに異常をきたす先天梅毒となることがあります。

生まれた時に症状がなくても、遅れて症状が出ることもあります。

梅毒の感染が広がっています(厚生労働省)(PDF:429KB)

梅毒の感染が広がっています(厚生労働省)(PDF:429KB)

梅毒が疑われる症状や感染の心当たりがあれば、病期にかかわらず早めに医療機関を受診しましょう。

治療について

- ペニシリン系などの抗菌薬の内服薬または注射薬(点滴薬)により治療します。

- 内服治療の場合、治療の期間は病状に応じて医師が判断します。医師が治療を終了とするまでは、症状が良くなっても、処方された薬は確実に飲みましょう。

- 性交渉等の感染拡大につながる行為は、医師が安全と判断するまでは控えましょう。

- パートナーなど周囲で感染の可能性がある方と一緒に検査を受け、必要に応じて、一緒に治療を行うことが重要です。

- 妊娠中でも梅毒の治療ができます。

感染予防のために

- 梅毒に感染した方との性交渉を避けることが基本です。

- 粘膜や皮膚が梅毒の病変部と直接接触しないように、必ずコンドームを使用しましょう。ただし、コンドームが覆わない部分の皮膚からでも感染する可能性があるため、コンドームを使用しても、100パーセント予防できると過信しないようにしましょう。

- 皮ふや粘膜の異常など気になる症状があった場合は、性的な接触を控え、早めに医療機関を受診して相談しましょう。

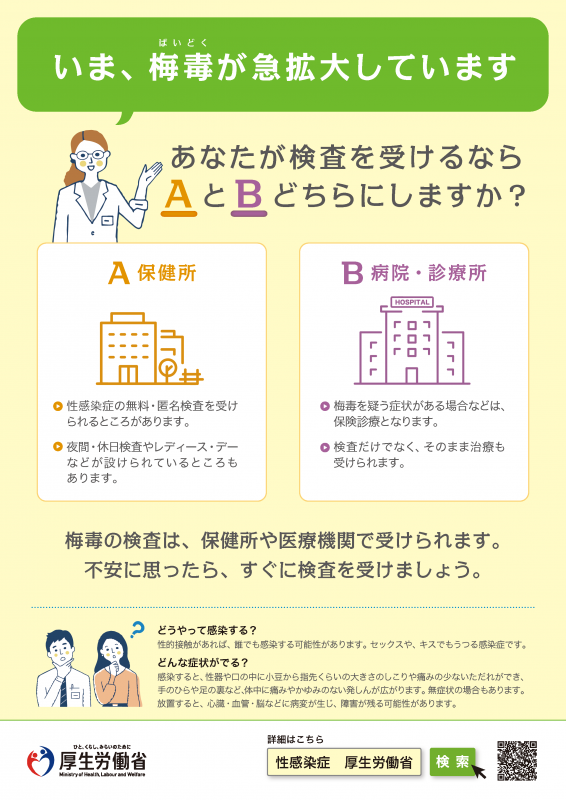

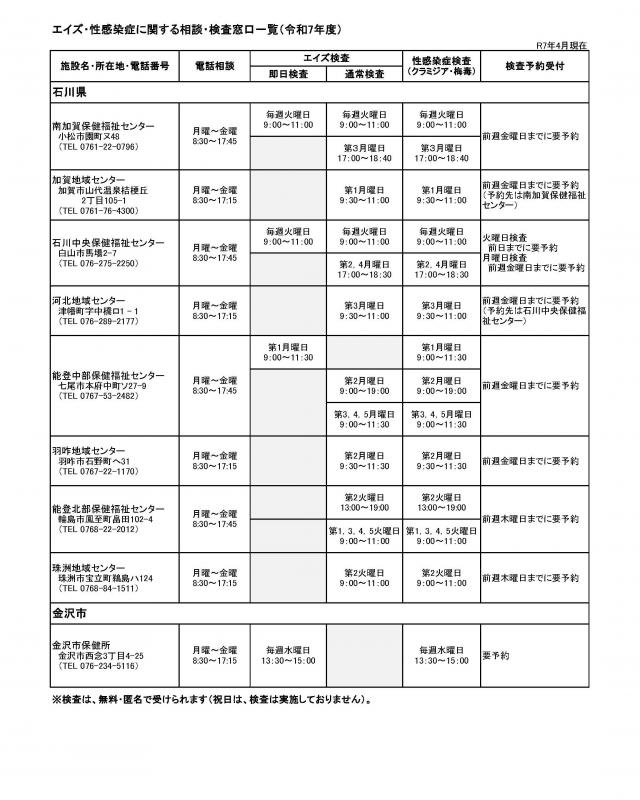

県内の保健所で、HIVや梅毒などの性感染症の検査を無料・匿名で受けることができます

検査を受けられる保健所等一覧(検査は事前予約が必要です)

※梅毒の場合、感染直後に検査を受けたとしても、陰性と判定される場合があります。疑わしい性行為があってから、1か月以上経ってからの検査をお勧めします。

啓発ポスター・リーフレット

いま、梅毒が急拡大しています(厚生労働省)(PDF:569KB)

関連リンク

- 国立健康危機管理研究機構「梅毒とは」(外部リンク)

- 政府広報オンライン「梅毒が拡大しています!一人ひとりが予防と検査を!」(外部リンク)

- 政府広報オンライン「こんな症状に心当たりありませんか?予防と検査でストップ!梅毒」(外部リンク)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す

(JPG:840KB)

(JPG:840KB)