ここから本文です。

その他の事業(5年度)

事業概要

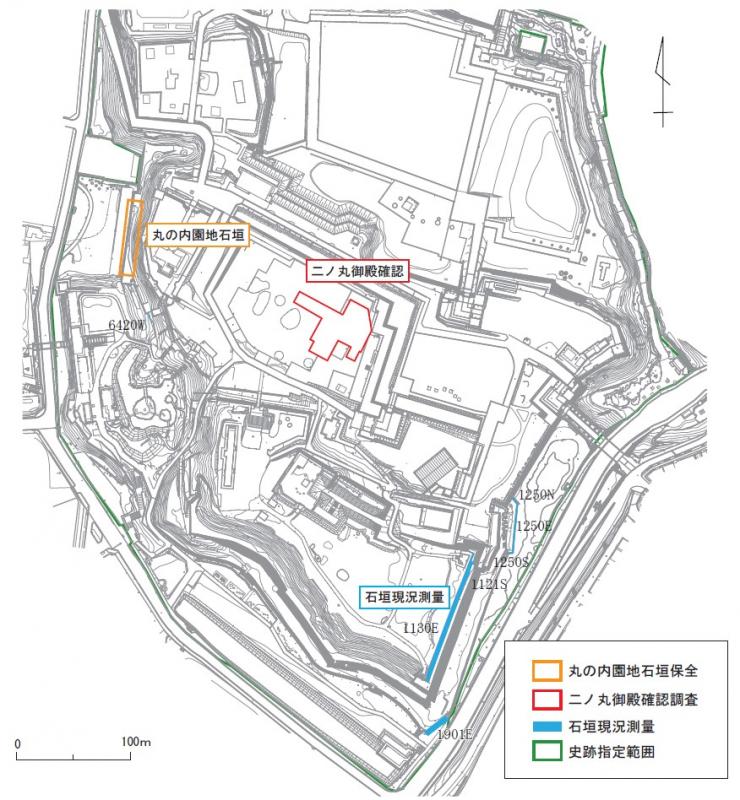

令和5年度は、金沢城公園整備事業(県公園緑地課所管)に係る丸の内園地石垣保全に係る確認調査、二ノ丸御殿確認調査を行ったほか、石垣現況測量を実施した。

丸の内園地石垣については、二ノ丸御殿については、御殿復元根拠となる情報の取得や、遺構の確実な保存を測るため、発掘調査を行った。

石垣現況測量については、東ノ丸東面上段石垣(1130E、1121S)、水ノ手門明番所下石垣(1250N・E・S)の三次元計測を実施した。また、変形が顕著な石垣について変形動態を把握するため、過年度までに取得した三次元データを用いて、差分比較を実施した。今年度は蓮池堀縁(車橋門)石垣(1901E)と数寄屋門下堀縁石垣(6420W)の計測データを対象とし経年変化量の把握を行った。

丸の内園地石垣保全に伴う確認調査

事業概要

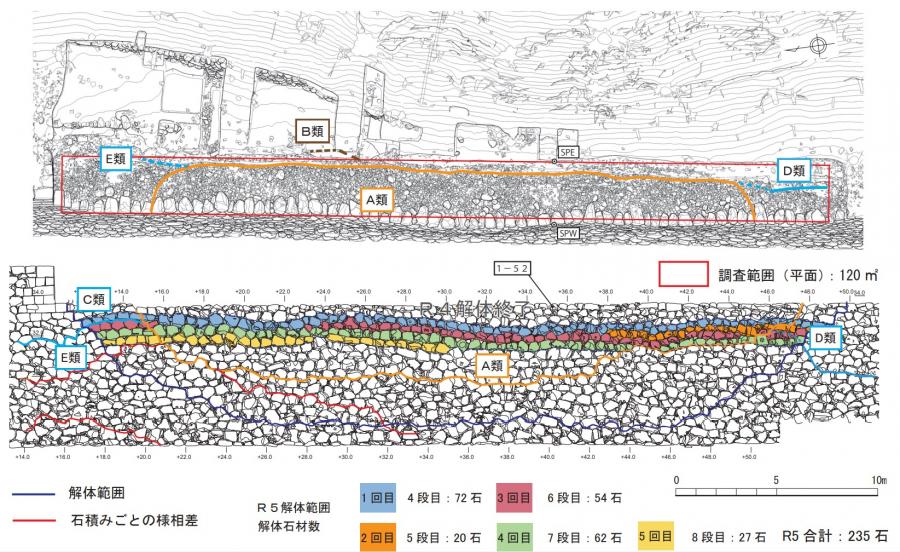

近年顕著に変形が進行している丸の内園地石垣の保全工事に係り、上面遺構調査の結果を踏まえ、適切に遺構保存を図りながら石垣解体調査を実施し、石垣の構築技術に関する情報や、変形の要因、石垣の来歴に関する痕跡等についての確認、記録を行った。

調査期間:令和5年6月8日~11月15日(石材カルテ作成 4月14日~5月16日)

調査面積:120平方メートル

現地指導:令和5年10月26・31日、11月9日(金沢城調査研究委員会、金沢城調査研究専門委員会)

調査の成果

- 昨年度(1~3段、195石)に引き続き、4~8段(235石)の解体調査を実施した。また、昨年度解体した石材の石材カルテを作成した。

最も変形が顕著な箇所では、築石の背面がやや急角度になるような箇所が認められる。また、築石と裏込めの間に隙間があり、変形が大きくなるにつれて隙間も大きくなっていた。これは、築石と裏込めが連動して変形したというよりは、築石が単体で動いた結果、隙間ができ、変形が生じたものと考えられる。 - 調査では、石積みや裏込めの様相ごとにA~E類に分類した。8段目では、A類の掘方に切られるそれ以前の裏込め層を確認した。土と栗石の間に厚さ10センチメートル前後の砂利層が認められ、栗石に土が混じらないようにすることで目詰まりを防ぐ、背面の地山から伝ってくる水を排水するな

どの目的が考えられるが、今後の検討課題である。 - E類では、築石背後に大ぶりの石を配置する特徴があり、特に6段目と7段目で多く確認できた。

二ノ丸御殿確認調査

調査の概要

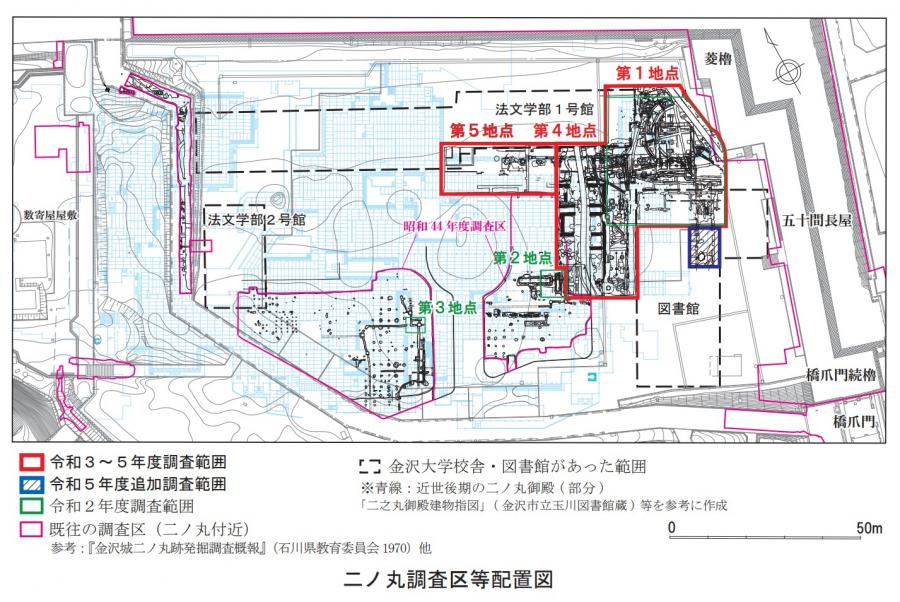

近世前期以降、金沢城の中枢部で、明治14年(1881)に焼失するまで存在していた二ノ丸御殿について、遺構の位置や内容等を確認し、復元整備の根拠となる情報を取得するとともに、御殿の構造・変遷についての知見を得る。

調査期間:令和5年6月1日~11月30日

調査面積:2,100平方メートル

現地指導:令和5年10月26・31、11月9日(金沢城調査研究専門委員会委員)

11月8日(金沢城二の丸御殿復元整備専門委員会委員)

調査の成果

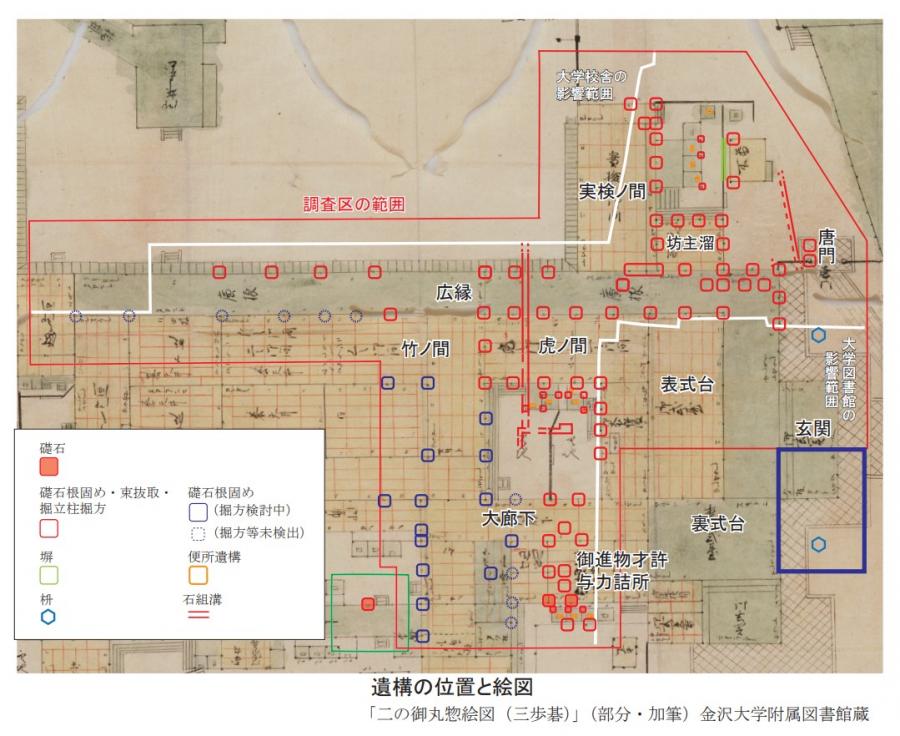

- 唐門、玄関、実検ノ間、坊主溜周辺を対象に遺構の精査を実施し、唐門の基礎遺構、玄関脇の枡(水溜)等について、位置や形状・構造等を確認した。

- 唐門は、明治3年(1870)に卯辰山招魂社に礎石を含めて移築され、その後、昭和38年(1963)に尾山神社に移転し、東神門として現存している。

- 今回の調査では、明治3年まで建っていた唐門の西側本柱・控柱の基礎(東側は大学共同溝により削平)、付随する掛塀(門両脇から御殿建物及び五十間長屋下折曲部石垣に取りつく)の基礎を検出し、唐門の位置を特定した。

- 本柱については、礎石抜取穴(礎石は移転先に遺存)・礎石根固めを確認した。礎石根固めは長辺約1.9メートルを測る。※ 礎石は坪野石(溶結凝灰岩)製で平面八角形を呈する。

- 控柱は掘立の構造であり、抜取穴の形状・規模から約30センチメートル四方の柱と推定でき、柱穴下部(文化御殿面から約1メートル下)に戸室石の根固めが認められる。また、掘方は釉薬瓦を顕著に含み、御殿玄関脇の枡の掘方の構造と類似する。※ 現存する移築後の唐門の控柱は礎石を伴っている。

- 掛塀については、西側(御殿側)では基礎とみられる延石、東側では五十間長屋石垣への基礎取付加工痕を確認した。これらから唐門及び掛塀は、御殿の軸に対し斜交していたことが明確となった。

- 玄関の両脇で、平面六角形の枡(水溜)を確認した。金沢大学図書館建設により枡の上部は失われていたが、最下段(一部上段部の残欠がみられる)が遺存していた。石材は越前笏谷石の板石材が用いられている。

- 枡の深さは、文化再建御殿の面から底石上面まで約1.3メートルを測り、板石の規格から三段構成であったと考えられる。

- 枡内部は、土砂や3センチメートル程度の玉砂利で埋められており、銅瓦、板材等の建築部材、火鉢・碗等の土器・陶磁器類やガラス製品が出土している。

- 廃絶時期は、出土遺物の様相から明治初期以降で、明治14年の火災より前と考えられる。

- 実検ノ間東側で略円形の土坑4基を確認した。「二之丸御殿建物指図」に描かれる便所の位置と整合する。そのうち1基の便槽には、据え置かれた桶の残欠が認められた。

- 土坑内部は、川原石・釉薬瓦・陶磁器等を入れているもの、多量の砂で埋めているものがみられた。前者には炭粒や焼土が認められず、明治14年(1881)火災より前に廃絶したと考えられる。後者は炭粒や焼土を含み、火災以後に廃絶したと考えられる。

- 番所は1間×1間(絵図によっては1間×2間)の建物であり、柱痕跡は西柱列(北西隅と南西隅)で確認した。小穴は直径48センチメートル、深さ10センチメートル程度と浅く、埋土の観察から礎石抜取穴と考えられる。東柱列は、金沢大学共同溝設置等により削平されている。

- 塀(熨斗立)は、絵図によると坊主溜北東隅から北に約10メートル延長し、西に折れて実検ノ間に取り付く。調査では、延長(検出範囲)4.1メートル分、幅54センチメートルの溝状遺構を確認した。塀の基礎部に該当すると考えられる。

- 坊主溜東辺~北辺の礎石根固め4箇所について、大型石材埋設タイプ1基と川原石充填タイプ3基を確認した。大型石材埋設タイプは北東隅の柱の基礎に相当する。礎石は抜取られて遺存していないが、整形した切石材の礎石が置かれたと考えられる。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す