ホーム > 観光・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 文化財 > 石川の文化財 > 書跡・典籍(県指定) > 永光寺文書・典籍類・桜井家文書

ここから本文です。

永光寺文書・典籍類・桜井家文書

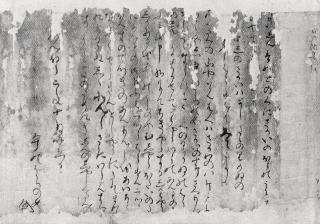

永光寺文書・典籍類 (251点)

鎌倉~江戸時代

永光寺 羽咋市酒井町イ-11

県指定文化財 昭和57年1月12日指定

永光寺は瑩山紹瑾(1268~1325)が開き、曹洞教団の中心として興隆をはかった寺院であり、伝存する文書・典籍は、量質ともに曹洞教団史の基本史料として重要である。文書群は巻子37巻(116通)・1紙文書77通によって構成され、このうち中世文書が約3分の1を占める。文永6年(1269)の沙弥西願譲状案が最古の年号を示すが、永光寺創立期の文保2年(1318)の平氏女寄進状をはじめ、寺領安堵を示す建武3年(1336)の足利尊氏御判御教書、利生塔造立を伝える暦応2年(1339)の足利直義御教書など、永光寺の創建事情、門派の形成分化、室町将軍家や能登守護吉見・畠山両氏の保護、寺領の形成過程やその構造の特質などを詳細に伝えている。典籍(56冊)は、室町・戦国時代の『正法眼蔵』及び「瑩山清規」の写本など経典・語録・清規などが中心である。板額2面は、元亨3年(1323)銘の洞谷山七仏伝灯三国列祖次位額1面と、室町時代の伝灯院建立施主霊牌1面で、ともに中世曹洞教団の信仰遺品として貴重である。

昭和60年「石川の文化財」より

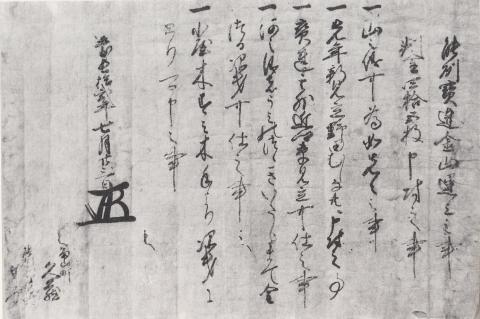

桜井家文書 (1431点)

江戸時代全期

羽咋市歴史民俗資料館 羽咋市鶴多町鶴多田38-1

県指定文化財 昭和57年4月6日指定

加賀藩十村役を勤めた桜井家に伝来する文書ならびに典籍群。内訳は、古文書が1053点、典籍が378点(618冊)である。文書は、天正16年(1588)分未進金子請受状を最古とし、江戸時代を通して伝存するが、元禄期以降のものが多い。とくに、当家が河北郡岸川(現金沢市岸川町)から出自し、河北郡高松村(現高村町高松)から、羽咋郡吉田村(現志賀町北吉田)を経て、羽咋郡柳田村(現羽咋市柳田町)に移った、いわゆる引越十村であるため、地域は広範囲にわたる。内容的には初期の河北・石川郡の年貢皆済状、享保期の妙成寺との関連で特異な滝谷村諸役御免関係、十村と役中作配高、武家御算用聞との関係文書が留意される。典籍も江戸中期以降が主体であるが、13代友三郎(俳号梅平)の俳書・書画は、十村の教養、地域俳諧を知る貴重な史料である。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す