ここから本文です。

城郭庭園等の総合研究(30年度)

事業概要

平成29年度より、庭園の構成要素の一つである切石積石垣の確認調査に着手した。本事業は、埋没している初期の切石積石垣を発掘して、出現期の実態(場所・意匠・技術等)を明らかにし、外観や意匠を重視した「見せる石垣」が生み出された技術的・社会的背景を探ることを目的とする。

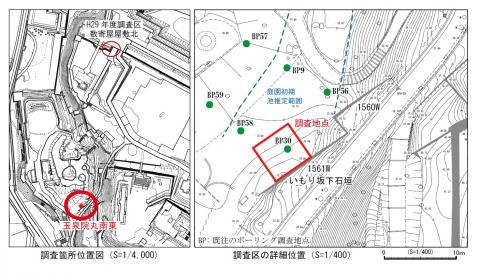

平成30年度は玉泉院丸南東調査区において、石垣の基礎部の発掘を行った。

なお、調査にあたっては、金沢城調査研究埋蔵文化財専門委員会委員及び伝統技術(石垣)専門委員会委員の現地指導を受けた。

調査期間 平成30年5月21日~8月31日 調査面積38平方メートル

現地公開 平成30年8月25日

調査の成果

池南東部で本来の石垣の規模を確認

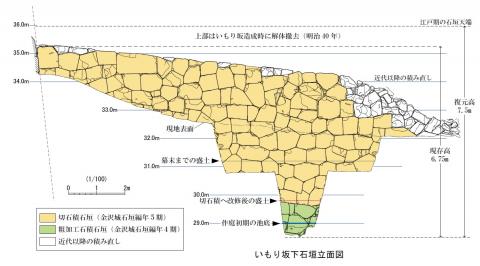

- 玉泉院丸庭園の池南東部でいもり坂下石垣の根元を掘り下げたところ、石積みは現地表下約3.8mまで続いていた。明治期に撤去された上部の石積みを含めると、本来の石垣高は現況の3倍以上(約7.5m)と復元される。

作庭初期の石垣を確認

- 石垣は地上部及び埋没部の大部分が切石積で積まれているが、基部の3段分は粗加工石積であった。この石積みは、石材加工や積み方の特徴から、上部の切石積(5期(寛文~元禄年間頃、17世紀後半))に先行する時期(4期(寛永年間頃、17世紀前半))に位置づけられ、これまで評価が定まっていなかった作庭初期(寛永11年・1634)の石垣の一部と考えられる。

切石積石垣の出現時期を特定

- これにより、池岸の石垣は、作庭後しばらくしてから石垣の基部を残して積み直され、現状の切石積となったことが確認できた。その時期は、城内石垣との対比から、17世紀後半と推定される。

石垣が庭園と一体的に整備されたことが明らかとなった

- 石垣改修と同時になされた盛土造成により、作庭当初は石垣際まで広がっていた池の汀が後退し、石垣と池との間が部分的に陸地化したことも明らかとなった。

石垣の切石化は、庭園の大がかりな再整備の一環として実施され、初期の庭園景観を刷新して、切石積石垣の庭が成立したと推察される。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す