ここから本文です。

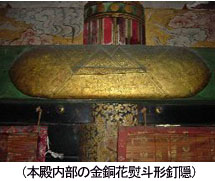

尾崎神社の飾金具

京都国立博物館の工芸室長である久保氏は、尾崎神社の飾金具は江戸初期の優れたものである、としている。

- 本殿の長押と柱の交差した部分に付けられた、大型釘隠(金銅花熨斗形釘隠)、扉に施された飾金具(金銅三葉葵紋の唐草飾金具)ほかに卍崩し出八双金具などは、桃山から江戸初期にかけてのデザインで、国宝二条城二の丸御殿の飾金具と類似した特徴をもってる。

- 拝殿は、本殿に比較して修復の痕跡がより多く見られるものの、小組格天井の格子の縁に打たれた十字形八双金具などは寛永期のものと思われる。

- これらの飾金具は、京都の職人によって制作されたり、京都の職人を金沢の工房に招いて制作させた可能性があるという。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す