ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成20年教育委員会会議 > 平成20年第6回教育委員会会議の結果について > 議案第18号 文化財の県指定について > 織田信長朱印状

ここから本文です。

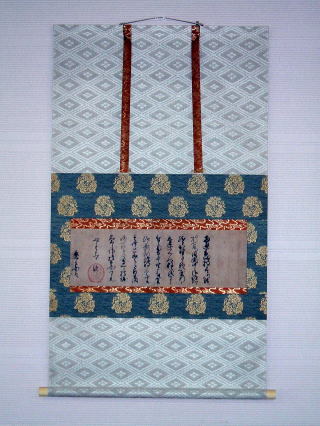

織田信長朱印状

- 種別

有形文化財(古文書) - 員数

1点 - 所在地

金沢市出羽町3番1号

石川県立歴史博物館 - 所有者

石川県

概要

織田信長の朱印状で、宛所は長九郎左衛門尉(長連龍)となっている。1枚の和紙を横方向に半切れした細長い紙に書かれ、馬蹄形で印文「天下布武」の朱印が捺されている。内容は、織田信長が長連龍に対して七尾を中心とする能登の統治を認めたものと見られ、天正7年(1579)と推定されている。

当時の能登は、天正5年(1577)9月に、上杉謙信によって国主であった畠山氏が滅ぼされ、七尾城に籠った反上杉の家臣団も、落城とともにその運命をともにし、長氏では、当主続連、嫡子綱連ら一族のほとんどが滅ぼされた。三男の連龍は、仏門に帰依し池崎孝恩寺(七尾市)にあったが、上杉侵攻の際は援軍を求めに安土へ行っていて生き延びた。翌天正6年(1578)に上杉謙信が急逝すると、旧畠山家臣団の動きが活発化し、同年八月、連龍は安土から能登へ帰り、穴水城を奪取した。しかし、反撃を受け守りきれず、越中守山の神保氏張の下へ脱出し、信長の援助を願った。

本史料は、そのあとに位置づけられるもので、還俗を果たした連龍に対し、援軍に出兵する意思と連龍自身の兵力充実を命じ、上杉の影響力が薄れた能登に対し、連龍の存在を保証したものと考えられる。

本史料は、七尾落城から長家が復興し、鹿島半郡を領有するにいたる能登の歴史を語る貴重な史料の一つであり、有形文化財として指定し、その保存を図ることが必要である。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す