ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成20年教育委員会会議 > 平成20年第6回教育委員会会議の結果について > 議案第18号 文化財の県指定について > 畠山義総関係文書

ここから本文です。

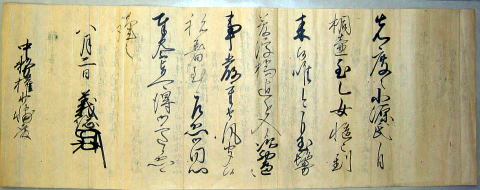

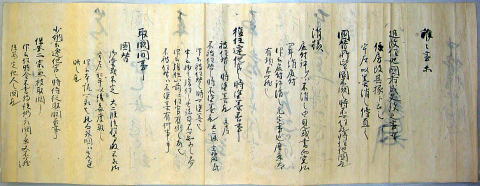

畠山義総関係文書

- 種別

有形文化財(古文書) - 員数

10通 - 所在地

金沢市出羽町3番1号

石川県立歴史博物館 - 所有者

石川県

概要

畠山義総(1491~1545)は、能登守護畠山氏の第七代当主である。永正12年(1515)に家督を継ぎ、以後、30年の統治で能登畠山氏の安定をもたらした。また、この時代は応仁の乱が起こり、その戦乱を避けた貴族たちが、地方の有力者を頼って下向したことが知られており、畠山氏の元へは冷泉為広・為和父子などが訪れ、能登畠山文化の最盛期でもあった。

本史料は、10通の書状から成り、1枚の和紙を横方向に半切れした細長い紙に書かれている。内訳は、「義総」と書いて花押を記したものが4通、「悳胤(義総が隠居後に名乗った号)」と書いて黒印を捺したものが5通、「景高」と書いて花押を記したものが1通の計10通である。「景高」は、越前朝倉氏の第九代当主朝倉貞景の二男である。これらの書状は三条西家に渡った後、紙背文書として後世に伝来したものである。

義総は三条西実隆(1455~1537)との交流を持ち、「源氏物語」の講義を受けたことなどが知られていた。この書状の中にも「逍遥院(実隆の院号)」の源氏物語の講釈のことが述べられ、「弘安源氏論議」「史記」「伊勢物語」などの借用を依頼していることがあり、中央文化の地方への流入・伝播を直接示す史料である。

また、義総の書状の9通のうち4通が「義総」と書いて花押を記し、5通が「悳胤」と書いて黒印を捺しており、義総の書跡を探るうえでも貴重な史料である。

この時代は能登畠山文化の最盛期でもあるが、この時期の史料は極めて少なく、写しや記録以外の直接的なものは皆無に等しい状況であり、本史料は、本県の中世史、とりわけ地方文化の実状を描き出す格好の史料であり、有形文化財として指定し、その保存を図ることが必要である。

表

裏

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す