ここから本文です。

御殿空間の総合研究(6年度)

事業概要

江戸時代前期以降、二ノ丸は金沢城の中枢を占めることとなり、御殿の建物群(領国支配の要としての「政庁」と藩主一族の「邸宅」の機能を併せ持つ施設)とともに、周辺施設(庭園・馬場、門・土蔵等)が配置され、それらが一体となって「御殿空間」を形成していた。

本事業は、表・居間・奥からなる建物群と、その周辺の庭や馬場等を含む「御殿空間」の全体を対象として、その使われ方や特徴を明らかにするため、総合的な研究に取り組むものである。

本事業は、表・居間・奥からなる建物群と、その周辺の庭や馬場等を含む「御殿空間」の全体を対象として、その使われ方や特徴を明らかにするため、総合的な研究に取り組むものである。

令和6年度は、儀礼史料の調査、二ノ丸御居間先確認調査等を実施した。なお、調査にあたっては、金沢城調査研究委員会・御殿空間専門委員会・伝統技術(石垣)専門委員会委員の現地指導を受けた。

調査の成果

ア 御殿の構成・意匠・機能等の調査研究

-

儀礼史料の調査

前田土佐守家資料館所蔵の儀礼関係絵図の収集(デジタル化)を進めるとともに、「類聚御用番記」等の儀礼に関する史料を中心に解読を進め、二ノ丸御殿における年頭儀礼の変遷や部屋の使われ方等について検討した。

【調査成果】

1. 二ノ丸御殿の元日儀礼について

・二ノ丸御殿での元日儀礼(内容と部屋の組合せ)は、享保3年(1718)までに定まった。享保3年以前、17世紀後半頃は、藩士の御礼は大書院(大広間)のみで行われる等、以後との相違がみられる。

・宝暦9年(1759)の大火後の中期御殿では大広間や書院が再建されなかったため、儀礼で使用される部屋の大部分が変更になった。

・また、文政10年~嘉永4年(1827~1851)の間は、倹約のため奥書院での諸大夫儀礼等が省略された。

2. 「類聚御用番記」について

・幕末期の加賀藩の年寄村井長貞が、御用番(年寄が月交代で勤める政務責任者)の勤務マニュアルとして執筆し、その死後に年寄奥村栄通が筆写・増補した史料。

・その内容の多くが儀礼に割かれており、藩主への御目見の作法、役儀拝命や家督相続許可などに対する御礼の作法などが詳細に記されている。

・加賀藩士の儀礼作法や二ノ丸御殿の各部屋の使われ方を知る上での一級史料。

・なお、各部屋の機能を示した「国格類聚」(文化10年(1813)成立)とは異なる部分があり、年代による変化や、史料作成者の立場等を反映している可能性があることから、今後も詳細に検討する。

【現地指導】

・令和6年8月7日(水曜日)加賀藩江戸藩邸等の絵図(金沢市立玉川図書館蔵)の資料調査(金沢城調査研究所御殿空間専門委員、犬塚将英氏、梶青華氏)

・令和7年3月5日(水曜日)旧津田玄蕃邸(金沢城・兼六園管理事務所分室)の現地調査(金沢城調査研究所御殿空間専門委員、梶青華氏)り巻く庭園等の調査研究

イ 御殿を取り巻く庭園等の調査研究―二ノ丸御居間先確認調査―

【調査概要】

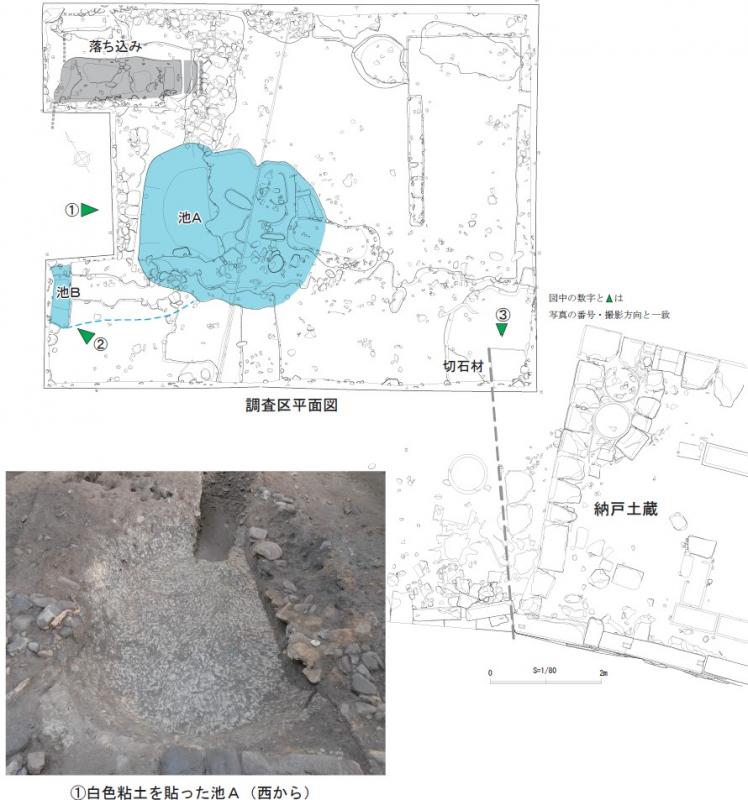

藩主の日常生活の場である御居間廻りの南側に広がる御居間先について、辰巳用水により形成された泉水(池・流れ)を対象に、位置・規模・構造等を確認する。

令和6年度は、前年度までに平面を検出した粘土貼りの池(池A)の発掘を継続し、池の改修を確認し、変遷があったことを明らかにした。また池内部の堆積土について取り上げを行った(草木の種子や花粉を採取し、池を取り巻く当時の植生景観の手がかりを得るため土壌分析を実施)。

調査期間:令和6年5月14日(火曜日)~12月13日(金曜日)

調査面積:70平方メートル

【調査成果】

・近世後期とみられる白色粘土貼りの池を新旧2基確認した。

・池Aは南北3.0メートル、東西3.3メートルの規模で、深さは0.7メートルを測る。池底には漏水を防ぐための白色粘土が6センチメートル程の厚さで貼られていた。池内部の堆積土の最下層には東側を中心に流水を示す砂礫と、水成堆積とみられる暗褐色の厚い粘質土層を確認した。池廃絶時にはタタキを使用した構造物片が廃棄されている。

・池Aの西側で、緩やかな立ち上がりをもつ白色粘土が貼られた池(池B)の一部を確認した。池Bを埋めた土を掘り込み、池Aを構築していることから、池の改修が明らかになった。

・池の遺構は、19世紀中頃の絵図に描かれた姿とは位置や規模が異なっている。上部が削平され下部のみ残った状況、あるいは絵図の景観より後に改変された状況等が想定される。

・この他、切石積石垣の一部や、寛永の二ノ丸造成以前に遡る可能性のある落ち込み、近代の建物基礎などを検出した。

・今後、池があった当時の植生景観やタタキを使用した構造物の性質等の課題に取り組む。

【現地指導】

令和6年10月8日(月曜日)・11日(木曜日)・15日(火曜日)(金沢城調査研究委員会委員・専門委員会委員)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す